本次展览是上海博物馆「何以中国」系列的第四展,也是迄今最大规模的红山文化特展之一,共呈现超过300件文物。展览汇聚红山考古百年成果及最新发现,阐释红山文化信仰统一、礼制初成的古国面貌,系统揭示红山文化在中华文明进程中的重要作用。

红山文化是距今约6500至5000年中国北方重要的新石器时代考古学文化,分布于辽宁西部、内蒙古东南部以及河北北部地区。红山古国文明是中华文明的重要源头之一,丰富的考古资料证明,距今约5500年左右,红山文化已成为最早迈入中华文明古国时代的代表性考古学文化。

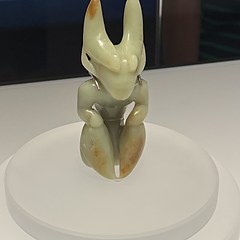

玉兽面牌饰,新石器时代红山文化晚期,1989年辽宁朝阳牛河梁遗址出土,辽宁省文物考古研究院藏

红山文化兴起于西辽河流域,地处衔接东北平原、华北平原和蒙古高原的三角地带,也是东北渔猎文化与中原农耕文化交汇地。特殊的自然和人文环境塑造了红山社会以渔猎为本、农业逐步发展的经济形态,形成了地域特征鲜明的文化特色,推动了红山社会的复杂化进程。

距今约5500年,红山文化进入晚期,社会发展进一步加速,聚落等级和功能产生分化,礼仪场所、祭祀体系和祭祀文化的出现,标志着红山社会迈入文明阶段。大型礼仪中心牛河梁遗址群的规划、设计、营建,是红山古国生产力水平和文明成就的集中反映。

西辽河流域史前文化有制玉、用玉的深厚根基。红山文化继承了兴隆洼文化和赵宝沟文化传统,将玉器雕琢技术推向新的高度,等级制度、礼仪活动的发展,也进一步促成了中国最早玉礼制系统的形成。以玉为礼器和龙崇拜是红山文化重要的文明成就,也是中华五千年文明形成的重要标志之一。

重点展品:

「C」形玉龙 ,新石器时代红山文化,故宫博物院藏

玦形玉龙,新石器时代红山文化,1984年辽宁朝阳牛河梁遗址出土,辽宁省文物考古研究院藏

玉勾云形器,新石器时代红山文化晚期,1994年辽宁朝阳牛河梁遗址出土,辽宁省文物考古研究院藏

玉双鸮首饰,新石器时代红山文化晚期,1991年辽宁朝阳牛河梁遗址出土,辽宁省文物考古研究院藏

玉龙凤佩,新石器时代红山文化晚期,1991年辽宁朝阳牛河梁遗址出土,辽宁省文物考古研究院藏

展览海报

© iDaily Media 版权所有,未经授权禁止使用。