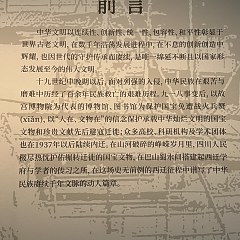

为庆祝抗战胜利80周年,成都博物馆与故宫博物院、四川省档案馆合作举办专题特展,分为全民族抗战时期的国宝南迁、高校内迁四川及文化名人汇聚巴蜀坚持抗战三个章节,以档案、图片、文物结合影像资料的形式,勾勒呈现四川人民与全国同胞在烽火岁月里共同守护中华文化的事迹。

九一八事变后,为了避免国宝被掠夺,故宫博物院联合北平各文化机构撤离珍贵文物。自1933年2月开始,这批文物先是南迁上海,复转南京,后因1937年淞沪会战爆发,又紧急分南、中、北三条路线西迁至巴蜀。

近两万箱文物穿越硝烟,跋涉万里,寄寓川渝十载,于1947年东归南京。这是世界文物史上规模最大、历时最久、行程最长的迁徙保护行动。

展览将结合地图及多媒体再现国宝迁徙的线路,以及南下西迁过程中的故事,包括文物数量、途经点、存放点,当时为保护文物各部门之间协调的公函等;还将通过迁徙文物的实物与虚拟展示,讲述国宝与随行人员栖身巴蜀安居岷峨、播扬徙途的经过。

北路文物西迁路上:汉中至成都

七七事变后,随着战火蔓延,各地高校和文化、科研机构被迫内迁。1937年至1945年间,全国高校逾半数先后迁入四川办学,其中包括国立中央大学、交通大学、武汉大学、东北大学、山东大学、复旦大学、同济大学等著名学府。

伴随着学府西迁,约九成以上的学术精英、文化名流、艺术大家亦迁居西南讲学授业,既有如马寅初、侯外庐、陈寅恪、钱穆等学术名家,竺可桢、茅以升、李四光、王家楫等科技巨擘,也有如郭沫若、柳亚子、黄炎培、沈钧儒等文化名流。

部分展品

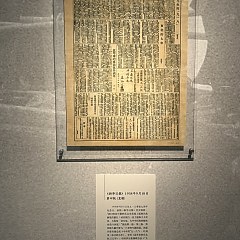

1938年故宫博物院致省会警察局请派警守护文物的函

故宫南迁:1933年装箱准备启运

金陵女子大学西迁途中,师生们在长江轮船甲板上刻苦学习的情形

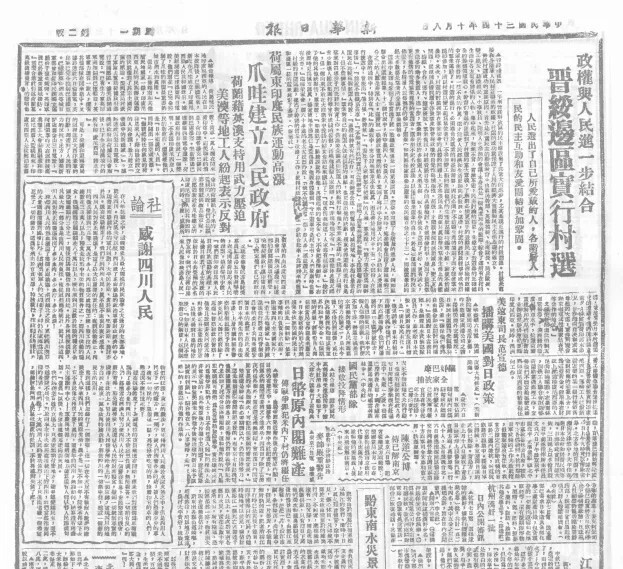

社论:感谢四川人民·新华日报,1945年10月8日

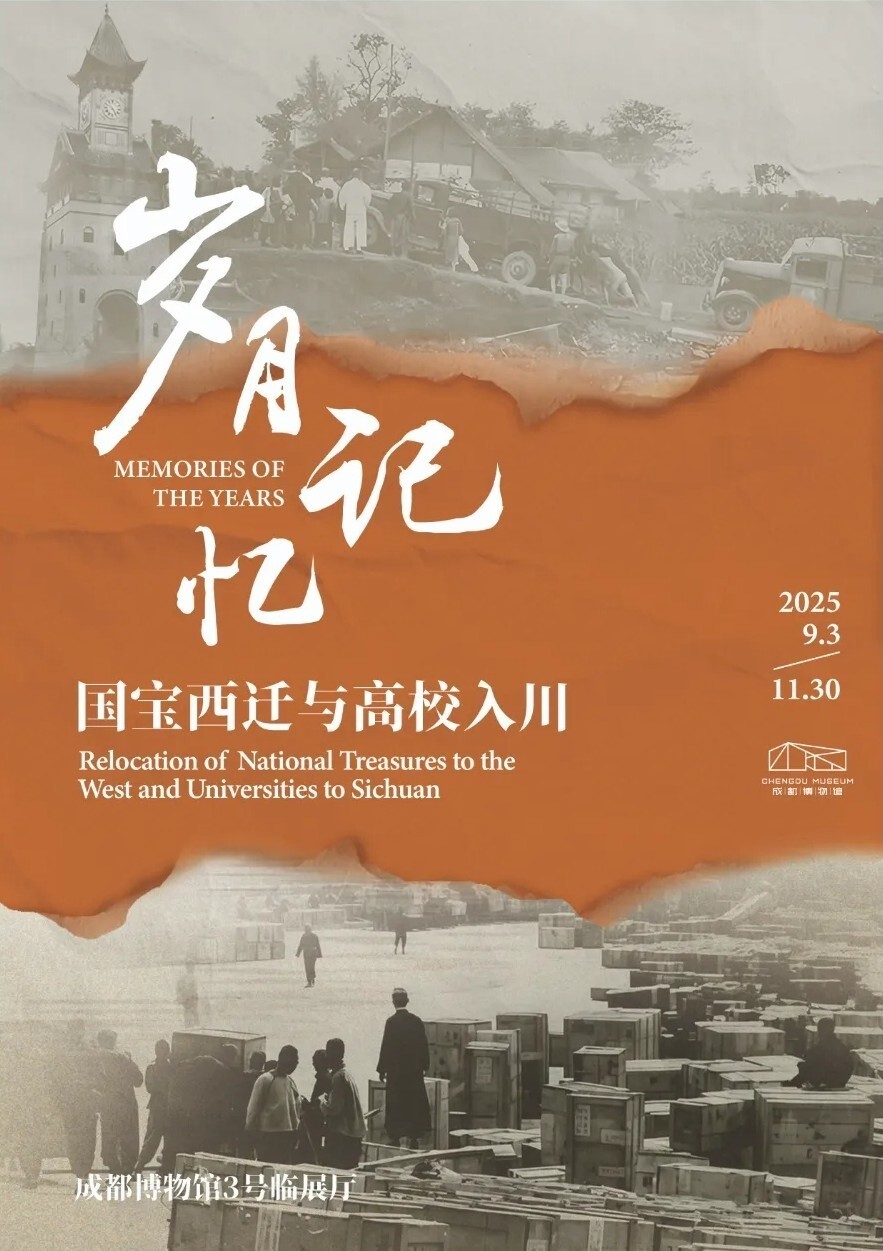

展览海报

© iDaily Media 版权所有,未经授权禁止使用。